Trebisacce-26/03/2022: Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie

Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie

Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del XVI canto dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo. Questa volta i protagonisti sono i sodomiti e soprattutto la gente nova e’ subiti guadagni, ovvero l’ascesa della borghesia mercantilistica e affarista e la corruzione e degenerazione Firenze

Il canto-capitolo XVI. Cerchio settimo, terzo girone. Altri illustri e stimatissimi sodomiti e poi la gente nova e’ subiti guadagni, ovvero l’ascesa della borghesia mercantilistica e affarista, che ha fatto del denaro un dio vivente sulla Terra con conseguenze devastanti sulla società, per la distruzione dei veri valori per cui si dovrebbe vivere. I tre illustri fiorentini: Guido Guerra, Tegghiaio Aldobrandi e Jacopo Rusticucci e le cause della corruzione e degenerazione di Firenze. Gugliemo Borsiere. La corda di Dante. Gerione, mostruoso custode infernale e simbolo della Frode, trasporterà i due Poeti dal settimo all’ottavo cerchio.

Il canto-capitolo XVI continua con il racconto sulle vite dei sodomiti e di tre ombre (che si muovono in una sorta di miserabile girotondo, di rotazione, come se ruotassero intorno a se stessi): sono della malvagia e corrotta Firenze (alcun di nostra terra prava), come gli dice un’anima che ha riconosciuto Dante dalla foggia del suo vestito e lo invita a fermarsi e a parlare con lui. Dante vede terribili piaghe e ferite vecchie e recenti impresse dalla pioggia di fuoco sui loro… corpi (piaghe vidi ne’ lor membri) e dice che ancora prova dolore solo a ricordarsene. Virgilio è sensibile alle grida di quei dannati e dice a Dante che essi meritano di essere trattate con cortesia e che, se non fosse per il particolare contesto, dovrebbe essere lui ad avere premura di parlare con loro.

A farsi portavoce dei tre dannati è Jacopo Rusticucci: ricco cittadino di Firenze, vissuto nel XIII secolo, forse indotto all’omosessualità dal carattere non facile della bisbetica e cattiva moglie, per cui Jacopo sarebbe diventato così misogino da preferire il sesso maschile a quello femminile, e di questo la maledice perché, adesso, è costretto (è proprio il caso di dirlo…) a soffrire le pene dell’Inferno (e certo la fiera moglie più ch’altro mi noce). Jacopo presenta a Dante i suoi compagni di sventura di alto lignaggio e molto benemeriti per quello che di bene hanno fatto per Firenze. Il primo ad indicare è Guido Guerra dei conti Guidi di Casentino, uno dei capi del partito guelfo molto presente sulla scena politica e nipote della virtuosa Gualdrada, figlia di Bellincion Berti (Guido nacque dal di lei figlio Marcovaldo o Ruggero). Guido, che tu vedi procedere nudo e dipelato (bruciato per le saette di fuoco), fu di grado maggior che tu non credi: un personaggio importante in quanto nobile di nascita e per gli incarichi ricoperti in vita, nipote della buona Gualdrada e uomo di grande valore (ed in vita fece col senno assai e con la spada).

L’altro personaggio di rilievo è Tegghiaio Aldobrandi della famiglia degli Adimari, capo guelfo e podestà di Arezzo nel 1256, la cui voce nel mondo su dovrìa esser gradita: le cui parole e il cui consiglio (di non fare guerra ai bellicosi Senesi perché Firenze ne sarebbe uscita con le ossa rotte) avrebbe dovuto essere ascoltato (perché, infatti, nel 1260 i Fiorentini furono sconfitti sonoramente dai Senesi a Montaperti).

Dante mostra di stimare moltissimo questi suoi tre concittadini che sono stati così valorosi e importanti personaggi pubblici, della vita politica di Firenze e dice che era tanto il desiderio di abbracciarli che se non fosse stato per la paura (che prevalse) di rimanere bruciato e cotto, si sarebbe certamente gittato… tra lor di sotto e Virgilio avrebbe compreso il suo gesto di affetto e di riconoscenza per quelle personalità così di spicco. Ma non si sentiva dal foco coperto, riparato e, così, rinuncia suo malgrado, però dice loro parole affettuose, di rispetto e, insomma di assoluzione morale (anche se li ha collocati in quella zona dell’Inferno): Non dispetto, ma doglia la vostra condizion dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia, tosto che questo mio segnor mi disse parole per le quali i’ mi pensai che qual voi siete, tal gente venisse. Di vostra terra sono, e sempre mai l’ovra di voi e li onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai. Lascio lo fele, e vo per dolci pomi promessi a me per lo verace duca; ma infino al centro pria convien ch’i’ tomi: Non disprezzo, ma dolore, angoscia, sofferenza dentro il mio cuore ha impreso la vostra condizione (umana, viene sempre da dire…), tanta e così forte che occorrerà molto tempo affinchè si attenui, fin da quando Virgilio mi disse di essere cortesi con voi e, infatti, ho subito pensato che quelle che venivano verso di noi era gente quale voi siete (cioè rispettabilissime). Io sono della vostra stessa terra e ho sempre pronunciato e ascoltato con affetto e rispetto i vostri nomi e le vostre opere (anche nel senso di: quel che si diceva di voi e delle vostre opere). Quanto a me, lascio il fiele, il Male e vado (attraverso i Tre Regni dell’Oltremondo) per raccogliere il dolce frutto del Sommo Bene, il premio della salvezza eterna e la possibilità di arrivare a vedere Dio, come mi è stato promesso per mezzo di Virgilio, anche se dovrò discendere e arrivare fino al centro del mondo, cioè fino al fondo dell’Inferno, dove si trova Lucifero.

Jacopo replica a Dante con un augurio (che il Sapegno traduce benissimo così): Possa tu vivere a lungo, e la tua fama risplendere anche dopo la tua morte (se la fama tua dopo te luca) ma dicci se a Firenze i valori della cortesia, della vita morale e dell’onestà sono ancora presenti come una volta (se: cortesia e valor… dimora nella nostra città sì come sòle) o se sono valori ormai perduti, morti per sempre (o se del tutto se n’è gita fora); perché Guglielmo Borsiere (uomo di corte e fiorentino dall’ingegno arguto e dalla grande levatura morale), che soffre con noi da poco (visto che è morto intorno al 1300) e che vedete andare lì dai compagni della sua schiera, ebbene il Borsiere ci affligge molto, assai ne cruccia con le sue parole, cioè con i suoi discorsi sulla corruzione di Firenze e sul fatto che quei valori non esistono più. Dante coglie l’occasione al volo e, col pretesto della risposta cortese ai suoi concittadini onesti, lancia un disperato urlo contro la corruzione dilagante a Firenze che, in verità, dilaga in tutto il mondo e Firenze non è altro che il microcosmo che rispecchia e simboleggia il macrocosmo e lo stato di corruzione e malvagità in cui è immerso: La gente nova e’ subiti guadagni orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni. Così gridai con la faccia levata, ci fa sapere Dante, cioè col volto rivolto verso l’alto, con espressione di indignazione, come se in quel momento avesse davanti agli occhi la sua amata-odiata città (Dante usa l’apostrofe per il suo affondo contro la corruzione che imperversa a Firenze).

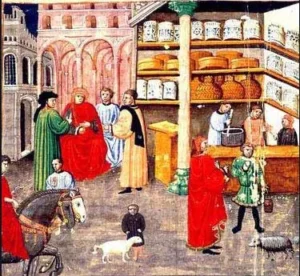

Il male dei mali di Firenze (e del mondo) è il Dio Denaro, sono le ricchezze che l’uomo insegue fino a diventarne schiavo, sono l’attaccamento agli effimeri beni terreni che sono fonte di tanti altri mali, della corruzione e della rovina dell’uomo e dei popoli. A Firenze sta facendo, da un po’ di tempo, la sua ascesa la gente nova, cioè gente proveniente dal contado e che da villana si è trasformata in borghese, in abitante del grande borgo-città. Si tratta di parvenus, di ex poveri arricchiti ma rimasti rozzi che, appunto, si sono fatta strada grazie al tanto denaro accumulato rapidamente, fatto con facilità e anche poco onestamente (i subiti guadagni) con il commercio (si compra, per es., pagando 10 e si vende a 50) e l’usura (le banche ma anche i ricchi privati). Questi villani rifatti, questi ex-pezzenti ricresciuti di cui bisogna aver paura (secondo un proverbio calabrese), era gente di scarsa levatura morale e culturale e l’unica cosa, l’unico bene, il solo valore che potevano vantare e ostentare era la ricchezza, il tanto denaro accumulato soprattutto con la mercatura, l’attività bancaria e usuraria: con il denaro compravano tutto e riuscivano a farsi strada anche nella cosa pubblica e, quindi, ad ottenere incarichi politici e comunque ad avere una grande influenza negli affari politici della città. Il loro denaro, le loro ricchezze e i profitti enormi che riuscivano ad accumulare non potevano non generare mali come la superbia, la tracotanza, la prepotenza, la presunzione, l’arroganza, la smoderatezza, la sfrenatezza in ogni aspetto della vita sociale e civile. E tu, cara Firenze (dice con sdegno e amarezza il Poeta), di questi grandi mali già te ne duoli, ne paghi già le conseguenze in termini di corruzione e di declino morale e spirituale.

Di fronte a questa spietata, corrosiva analisi della società fiorentina del 1300 espressa con forte tono polemico, di condanna senza se e senza ma, dal sociologo e politologo Dante Alighieri, i tre interlocutori comprendono subito che quella è la risposta dura e secca alla loro domanda e, dopo essersi guardati l’un l’altro com’al ver si guata, come si guarda alla verità e, quindi, prendendo dolorosamente atto della triste condizione in cui versa Firenze, così, all’unisono (rispuoser tutti), replicano a Dante lodando la sua pronta e chiara risposta: Se l’altre volte sì poco ti costa il satisfar altrui, felice te se sì parli a tua posta! Però, se campi d’esti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicere ‘I fui’, fa che di noi alla gente favelle: Se ti riesce sempre così facile soddisfare le richieste degli altri, in maniera così precisa, chiara e con poche parole, ti puoi considerare fortunato visto che puoi rispondere con tanta franchezza! Perciò, (visto che sei così franco e coraggioso nel parlare, come dire: non sei uno che le manda a dire!…) possa tu salvarti da questi oscuri luoghi infernali e tornare alla vita terrena quando ti sarà gradito dire a te stesso: Io sono stato lì, io ho fatto un viaggio che non è consentito a tutti e ho viste cose che solo a me è stato possibile vedere… I’ fui! Come dire: Io c’ero! Dunque, espresso l’augurio a Dante di poter riveder le stelle, i tre lo pregano di parlare di loro ai Fiorentini come certamente saprà fare, di rinverdirne il ricordo anche al fine di poter essere d’esempio per le nuove generazioni, affinchè i veri valori e ideali che i tre personaggi incarnavano possano nuovamente trionfare ponendo fine alla degenerazione e alla decadenza morale della città.

Dopo queste parole, i tre sciolgono il girotondo, il cerchio che formavano insieme (rupper la rota) e le loro gambe si mettono a correre così veloci da sembrare ali. Spariscono in men che non si dica (in un amen) per cui Virgilio fa capire che è venuto il momento di allontanarsi da quel luogo. Dante lo segue, cammino un poco e sentono il rumore, il rombo di una cascata che era così vicina da rendere quasi impossibile parlare, anche ad alta voce, perché non si sarebbero sentiti. È la cascata del Flegetonte che, gettandosi in Malebolge, crea un assordante frastuono. E Dante spiega con una delle sue impeccabili similitudini con cui paragona la cascata del Flegetonte dal settimo all’ottavo cerchio a quella che fa il Montone, presso S. Benedetto dell’Alpe nell’Appennino emiliano (Sapegno): Come quel fiume c’ha proprio cammino prima da Monte Veso inver levante, dalla sinistra costa d’Appennino, che si chiama Acquaqueta suso, avante che si divalli giù nel basso letto, e a Forlì di quel nome è vacante, rimbomba là sovra San Benedetto dell’Alpe per cadere ad una scesa ove dovrìa per mille esser recetto; così, giù d’una ripa discoscesa, trovammo risonar quell’acqua tinta, sì che ‘n poc’ora avrìa l’orecchia offesa.

Mentre l’acqua tinta di sangue scende con fragore assordante, Dante ci fa sapere, tutt’a un tratto, che aveva avvolta alla vita una robusta corda che teneva pronta all’uso e dice che con essa pensai alcuna volta prendere la lonza alla pelle dipinta, cioè maculata, e sappiamo che la lonza è la bestia del primo canto-capitolo che simboleggia l’incontinenza e, in particolare, la lussuria. Questa corda (mai finora usata perché non ce n’è stato bisogno) Dante la scioglie e la consegna, avvolta a mo’ di gomitolo, a Virgilio che gli ha ordinato di farlo. Il maestro si volta sul fianco destro (per poter gettare nel burrato la corda con la mano destra) e, alquanto lontano dall’argine, dal margine, la lancia verso il basso nel profondo burrone (in quell’alto burrato). E dopo che Virgilio ha lanciato la corda come un’esca, Dante pensa tra sé e sé che per forza qualcosa di nuovo deve accadere, al lancio deve pur corrispondere qualche insolita novità, al nuovo, strano segnale che ‘l maestro con l’occhio si seconda, cioè segue così attentamente con gli occhi, con lo sguardo (come se fosse sicuro che al suo gesto debba necessariamente far riscontro qualcosa).

Dante lancia un’esclamazione: ah quanto dovrebbero essere cauti gli uomini (normali…) nei confronti degli uomini saggi che sono capaci di vedere non solo gli atti, le opere esteriori ma riescono, con la loro particolare intelligenza, anche a penetrare i pensieri più intimi (color che non veggion pur l’ovra, ma per entro i pensier miran col senno). E questo aveva fatto Virgilio, il grande saggio: riesce a leggere nella mente di Dante. Al quale, infatti, dice che tosto verrà di sovra, presto salirà su (presso di loro) quel che io mi aspetto (dal lancio della corda) e che il tuo pensier sogna, cioè immagina vagamente: ben presto è giusto che si manifesti ai tuoi occhi (tosto convien ch’al tuo viso si scovra). E Dante ci fa conoscere i suoi pensieri su quello che di straordinario, di favoloso sta per accadere e ci tiene a… tenerci in tensione, a seguirlo nel crescendo di vicende spettacolari e memorabili e tu che sei in piccioletta barca pensi a cosa avrebbe combinato Dante con una cinepresa in mano… E così, Dante, concludendo il canto-capitolo, ci dice che: Sempre a quel ver c’ha la faccia di menzogna de’ l’uom chiuder le labbra fin ch’el pote, però che sanza colpa fa vergogna; ma qui tacer nol posso; e per le note di questa comedìa, lettor, ti giuro, s’elle non sien di lunga grazia vote, ch’i vidi per quell’aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro, sì come torna colui che va giuso talora a solver l’àncora ch’aggrappa o scoglio o altro che nel mare è chiuso, che ‘n su si stende, e da piè si rattrappa.

La straordinaria, spaventosa, terribile e mostruosa creatura che Dante ci presenta con queste parole è Gerione, simbolo della frode, dell’arte dell’inganno e guardiano dell’ottavo cerchio, di cui farà sapere di più nel canto-capitolo XVII. Volendo tradurre i versi conclusivi, ecco cosa vien fuori: Si dovrebbe sempre tacere, finchè possibile, di parlare di un fatto che seppur vero appare e si manifesta come incredibile e, quindi, che può passare per falso; perché chi lo facesse sembrerebbe un bugiardo da vergognarsi, senza averne colpa. Però, dice Dante, questa volta non posso tacere, non posso fare a meno di correre questo rischio (perché la sua tecnica della tensione vuole che deve tenerci sempre più tesi sul filo della sua narrazione) e con i versi di questa Commedia, caro lettore, io ti giuro (solennemente), se riescono ad essere sempre gradite a chi li legge, che io ho visto attraverso l’atmosfera densa e scura (per il fumo), venir su volando (nuotando per l’aria) una figura strana, terribile, spaventosa, capace di incutere meraviglia e, allo stesso tempo, sgomento anche in un animo coraggioso; e veniva a galla, emergeva alla superficie come il marinaio che va giù, sott’acqua per sciogliere, liberare l’ancora che si è impigliata ad uno scoglio o altro oggetto che possa trovarsi in fondo al mare, e che, per fare questo, distende verso l’alto la parte superiore del corpo e ritrae, contrae quella inferiore, cioè le gambe.

Dunque, Dante giura al lettore di ieri, di oggi e di domani che lui, quella bestia infernale, l’ha vista realmente e, il suo realismo è così potente che, nel canto-capitolo successivo, ce la fa vedere coi nostri occhi e ce la fa toccare con mano.

Su questo canto-capitolo, un’ultima nota merita la terzina in cui si parla della corda (dall’oscura simbologia) che Dante aveva legato al proprio corpo non sappiamo quando. Certo, si tratta un espediente, di una finzione letteraria che serve a introdurre la figura maravigliosa di Gerione; tuttavia, le interpretazioni di questa corda sono varie e ha creato problemi a tanti commentatori per sette secoli. Alcuni vedono nella corda il simbolo dell’umiltà e della mortificazione, altri quello della giustizia e della castità e altri ancora quello della frode. Secondo il Sapegno, il significato rimane per noi oscuro e tutte le proposte avanzate per dissipare questa oscurità sono poco o punto persuasive; però, a noi pare, che la corda potrebbe simboleggiare la purezza, l’innocenza, la buonafede e, insomma, l’onestà che, proprio in quanto opposta alla frode (che è l’arte dell’inganno), viene utilizzata da Virgilio per piegare la figura favolosa e mostruosa di Gerione. E, infatti, Gerione si rivelerà un’enorme spaventosa ma docile bestia che traghetterà sul suo groppone i due Poeti dal settimo all’ottavo cerchio.