Trebisacce-20/01/2022: Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie

Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie

Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del XIV canto-capitolo dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo. Questa volta i protagonisti sono i bestemmiatori. Alla fine, però, troviamo anche i sodomiti, ma di questi si parlerà ampiamente nel canto-capitolo successivo

Il canto-capitolo XIV, cerchio settimo. Regno della Malizia e della Violenza. Terzo girone: i bestemmiatori (violenti contro Dio nella sua persona), i sodomiti (violenti contro la natura, figlia di Dio) e gli usurai (violenti contro l’arte, nipote di Dio). Capaneo. Questi dannati sono puniti con un’eterna pioggia di fiamme e stanno immobili e supini sopra una sabbia infuocata. Il paese guasto in mezzo al mare. Il Gran Veglio di Creta e l’origine dei fiumi infernali.

L’estrema pietà provata per l’anima dolente, anche per essere un suo concittadino, induce Dante a raccogliere le sue sparse membra (le fronde sparte) e a restituirle allo sventurato che ormai ha smesso di parlare (ch’era già fioco). Quindi i due Poeti giungono al limite, al confine dove il secondo girone si divide, si separa dal terzo e in cui si vede ancor di più come opera la tremenda, implacabile Giustizia divina (e dove si vede di giustizia orribil arte). Per rendere ben chiare le cose non ancora viste (e terrificanti…), basti dire che siamo arrivati in una campagna pianeggiante ma che nel proprio spazio (letto) non fa crescere nessuna pianta (per il fuoco che vi si abbatte). La dolorosa selva, cioè il bosco incolto (dove sono i suicidi) la circonda proprio come fa il Flegetonte (‘l fosso tristo), ovvero: il primo girone circonda il secondo e questo, a sua volta, il terzo. Su quel limite, su quel margine si fermano i due Poeti, a randa a randa, cioè rasente rasente. Il terreno di quello spazio era formato da sabbia arida, asciutta e spessa.

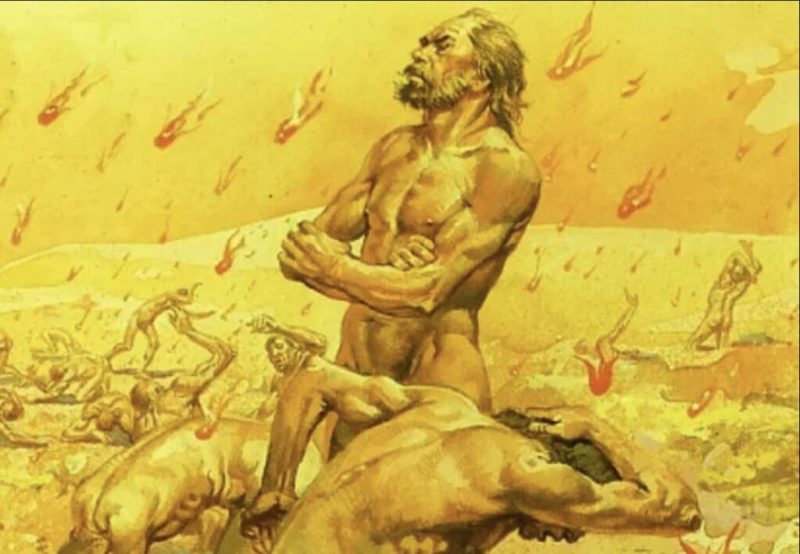

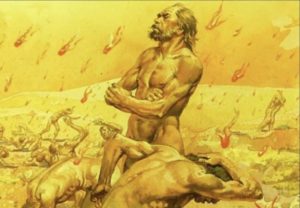

Dante, rivolgendosi idealmente alla Potenza divina (apostrofe esclamativa), scrive: O vendetta di Dio, quanto tu dei esser temuta da ciascun che legge ciò che fu manifesto alli occhi miei! O Giustizia divina (sottinteso: che rendi giustizia contro i malvagi punendoli), come dovresti essere temuta da chiunque leggesse ciò che io ho visto con i miei occhi! E Dante dice di aver visto molte gregge, cioè schiere numerose d’anime nude (la nudità è sempre riferita alla miseria morale e spirituale dei peccatori e alla loro relativa condizione umana), anime che piangean tutte assai miseramente, e sembrava che fossero, loro inflitte delle pene diverse, una diversa punizione e che, quindi, la loro condizione in quel luogo fosse l’una diversa dall’altra (e parea posta lor diversa legge). Quelli della schiera dei bestemmiatori stavano supini, cioè con il volto verso l’alto (supin giacea in terra alcuna gente, e stanno così perché la punizione è anche avere lo sguardo rivolto verso l’Alto, cioè verso quel Dio che tanto ciecamente bestemmiarono); quelli degli usurai stavano tutti rannicchiati per terra (alcuna si sede tutta raccolta: sono condannati così perché in vita passarono il loro tempo a star seduti e a contare i denari fatti con l’usura) e quelli della terza schiera (dei sodomiti), invece, si muovevano, camminavano continuamente (e altra andava continuamente: perché in vita si erano dati tanto da fare per soddisfare un piacere basso e perverso). Quest’ultima schiera era quella più numerosa, mentre quella dei bestemmiatori era meno numerosa ma più sottoposta alla punizione e al tormento eterni e, infatti, continui e facili erano i loro lamenti così come in vita erano soliti bestemmiare con facilità e in continuazione (ma più al duolo avea la lingua sciolta). Su tutta la spessa sabbia (sovra tutto ‘l sabbion) dove erano accalcati questi miserabili peccatori (della bella nostra società, sembra dire Dante) si abbattevano, cadendo lentamente, larghe falde di fuoco (d’un cader lento, piovean di foco dilatate falde) proprio come sui monti (in alpe) la neve cade a larghe falde quando non tira il vento (sanza vento). La pioggia di fuoco che scende sui corpi dei dannati (perché a noi sembra sempre di vedere dei corpi e non delle anime…) ricorda le fiamme con cui, nella Bibbia, sono punite Sodoma e Gomorra, e la similitudine delle falde di fuoco con quelle di neve che richiamano l’idea del refrigerio, appare come una voluta accentuazione della condizione di sofferenza e di arsura e aridità in cui versavano, in maniera diversa, quei miseri peccatori. Ma Dante, il cui rigore etico e il cui senso della Giustizia erano decisamente implacabili con chi aveva fatto, in vario modo, il Male sulla Terra, prosegue il suo racconto con una delle sue calzanti similitudini che devono costringere il lettore in una continua tensione non solo emotiva ma nella dimensione stessa della lettura (ed è tecnica narrativa da romanzo!…) e quindi leggiamo che: Quali Alessandro in quelle parti calde d’India vide sopra ‘l suo stuolo fiamme cadere infino a terre salde; per ch’ei provide a scalpitar lo suolo con le sue schiere, acciò che lo vapore mei si stingeva mentre ch’era solo; tale scendeva l’etternale ardore; onde la rena s’accendea, com’esca sotto focile, a doppiar lo dolore. Sanza riposo mai era la tresca delle misere mani, or quindi or quinci escotendo da sé l’arsura fresca: Come Alessandro Magno, nelle regioni calde dell’India, vide cadere sopra le schiere del suo esercito fiamme compatte, intere sul terreno, per cui provvide a far calpestare il suolo dai suoi soldati affinché il vapore infuocato, le fiamme si spegnessero meglio prima che ne scendessero altre; così, allo stesso modo, scendeva la pioggia di fuoco eterna, per cui la sabbia si accendeva come si accende un materiale infiammabile per la scintilla emessa dalla pietra focaia se percossa dall’acciarino, facendo raddoppiare il dolore, il tormento dei dannati. Senza pausa era l’agitarsi continuo delle loro povere mani, ora da una parte e poi dall’altra, per scuotere di dosso il bruciore delle fiamme appena abbattute su di loro.

Dante ha riconosciuto tra i dannati il terribile Capaneo ma finge, come al solito, di non saper nulla e, così, si rivolge a Virgilio e gli dice: Maestro, tu che superi ogni ostacolo, tranne i difficili demoni incontrati alle porte della Città di Dite che cercarono di opporsi al nostro viaggio, dimmi chi è quel grande (per superbia e corporatura fisica e non come figura morale) che sembra incurante della pioggia di fuoco e se ne sta per terra sprezzante e torvo (anche se contorto nelle membra, perché anche lui soffre per il bruciore ma, superbo com’è, deve fingere che nulla avviene…), tanto che pare che la pioggia di fuoco non lo abbia fatto maturare, non gli abbia insegnato nulla e non lo ha reso meno arrogante e protervo (di quanto sia stato in vita): …giace dispettoso e torto, sì che la pioggia non par che ‘l maturi.

A conferma che il peccatore voglia dimostrare che lui non si lascia piegare dalla pioggia di fuoco, con cui la Potenza divina lo punisce in eterno, e che la sua hybris, la sua tracotanza, la sua superbia e il suo atteggiamento di sfida alla divinità continua anche nell’Inferno, non dà neppure il tempo a Virgilio di rispondere a Dante e, avendo udita la richiesta del Poeta, ecco che replica subito con parole urlate e che rispecchiano la sua personalità temeraria e arrogante: Qual io fui vivo, tal son morto. Se Giove stanchi ‘l suo fabbro da cui crucciato prese la folgore aguta onde l’ultimo dì percosso fui; o s’elli stanchi li altri a muta a muta in Mongibello alla focina negra, chiamando ‘Buon Vulcano, aiuta, aiuta!’, sì com’el fece alla pugna di Flegra, e me saetti di tutta sua forza; non ne potrebbe aver vendetta allegra.

Come tanti altri personaggi della Commedia, Capaneo conferma con orgoglio la propria identità, di essere tuttora quello che è stato sulla Terra: non sono cambiato, sono sempre il ribelle (alla divinità) di sempre e sempre inflessibile. Lui non si piegherà mai! Si spezza ma non si piega! Se l’atteggiamento di Farinata (l’inferno in gran dispitto) è certamente il contegno della grande personalità politica, quello di Capaneo è ben altra cosa: sembra che Dante voglia farne una macchietta, che voglia mettere in ridicolo la prosopopea e l’oltracotanza di chi testardamente non riesce a mutare visione di vita e resta irosamente chiuso nelle proprie contestabili convinzioni.

Capaneo, figlio di Ipponoo e di Laodice, uno dei sette re che assediarono Tebe per ridare il regno a Polinice, fu stroncato da Giove con un fulmine sulle mura, mentre osava lanciargli una sfida (la hybris è dismisura, superbia, tracotanza, bestemmia, empietà che la divinità fa pagare caramente). Se pure Giove – dice Capaneo con tono da spavaldo e da chi deve dimostrare tutto il suo disprezzo – stancasse Vulcano dal quale, irato, prese il fulmine acuminato col quale mi colpì l’ultimo giorno della mia vita; e se anche stancasse i Ciclopi che aiutano Vulcano, uno dopo l’altro, per far loro produrre fulmini sotto l’Etna, a Mongibello, nella fucina scura, dicendo “Buon Vulcano, aiu tami, aiutami!”, proprio come fece nella battaglia di Flegra (in Tessaglia) per colpire con fulmini i Titani che volevano fare l’assalto al cielo, e cercasse di colpirmi con tutta la sua forza… ebbene, non otterrebbe una soddisfacente e gloriosa vendetta per la mia umiliazione (sottinteso: perché io resterei sempre sprezzante verso di lui, perché io non mi piegherei mai a lui).

Di fronte a tanta cocciuta e poco grandiosa hybris, Virgilio (il duca mio), che lo ha ascoltato chissà con quale sguardo e tanto spazientito, parlò di forza tanto, ch’i’ non l’avea sì forte udito: Dante rimane basito di fronte alla veemenza, al vigore con cui il suo maestro replica duramente a un Capaneo che vorrebbe passare per un grande eroe, un gran Titano che osò sfidare Giove, cioè la divinità (anche se pagana) ma che, in verità, non è che un miserabile frustrato e ora irosamente impotente nell’eterna punizione. Dunque, ecco la dura risposta di Virgilio: O Capaneo, in ciò che non s’ammorza la tua superbia, se’ tu più punito: nullo martiro, fuor che la tua rabbia, sarebbe al tuo furor dolor compito: O Capaneo, la tua pena è maggiore e più sei punito proprio perché la tua superbia non si spegne, e nessun altro tormento (quello della pioggia di fuoco), oltre alla tua rabbia impotente, potrebbe essere castigo più adeguato al tuo cieco furore blasfemo, alla tua inutile empietà. Come dire: la tua è una duplice pena, fisica e morale.

Virgilio si rivolge poi a Dante ma con miglior labbia, con volto rasserenato, visto che Capaneo lo ha tanto irritato e infastidito da farlo diventare di mille colori: Quei fu un de’ sette regi ch’assiser Tebe; ed ebbe e par ch’elli abbia Dio in disdegno, e poco par che ‘l pregi; ma, com’io dissi lui, li suoi dispetti sono al suo petto assai debiti fregi. Or mi vien dietro, e guarda che non metti, ancor, li piedi nella rena arsiccia; ma sempre al bosco tien li piedi stretti. Dopo averlo informato su chi sia Capaneo e sui suoi atti di disprezzo verso la divinità, atti che sono per lui degni fregi (il sarcasmo è evidente) da appendere sul petto (in realtà, ora, nell’Inferno, sono tormento e castigo), Virgilio dice a Dante di seguirlo e di stare attento a non posare i piedi sulla sabbia infuocata, ardente e di proseguire lungo il bosco dei suicidi, cioè sul terreno della selva. Così, in silenzio, giungono nel punto in cui, fuori della selva, sgorga un picciol fiumicello (un ruscello del Flegetonte) rosso-sangue, lo cui rossore ancor mi raccapriccia, mi fa venire i brividi, mi fa raccapricciare. Segue una similitudine in cui c’è tutto un complicato ragionamento sull’origine dei fiumi e, alla fine, veniamo a sapere che la sorgente principale di tutti i corsi d’acque infernali è l’isola di Creta, e quindi: Come dalla bollente sorgente termale di Viterbo (il Bulicame, che è cosa diversa da quello che si è già vista) sgorga il ruscello che poi le pettatrici (cioè le pettinatrici addette alla pettinatura del lino e della canapa; altri commentatori scrivono: peccatrici e, quindi, pensano alle meretrici) si dividono, con solchi, per fare il loro lavoro, così, ribollente allo stesso modo, attraverso la sabbia infuocata, scorreva quel ruscello. Il suo fondo – spiega ancora Dante – ed entrambe le sponde e i margini erano fatti di pietra, per cui comprende che il passaggio, il valico era quello ideale. Virgilio gli dice che tra le tante cose che finora gli ha mostrato, dopo l’entrata per la porta infernale (quella del terzo canto), la cui soglia è sempre aperta e il cui transito non è negato a nessuno (in quanto gli uomini sono più facili e propensi a peccare e a fare il Male), non c’è stata cosa infernale vista dai tuoi occhi così degna di nota come il ruscello che vedi, dove si spengono tutte le fiamme che vi piovono sopra. Insomma, più procedono nel loro cammino più ne vedono delle belle e ogni cosa nuova è peggio della precedente; come dire che al peggio non c’è mai fine…

Le parole di Virgilio offrono a Dante l’occasione per soddisfare il desiderio di sapere quello che desiderava come buon pasto (perch’io ‘l pregai che mi largisse il pasto di cui largito m’avea il disio). È il pasto della conoscenza, del sapere che è sempre ben legato alla curiosità. E Virg lio (che, poi, non è altro che Dante) sa sempre come nutrire la mente e l’animo del suo allievo, il quale vuol saper qual è il paese in rovina che giace nel Mediterraneo, chi è il Grande Veglio e come nascono i fiumi infernali, cioè la loro origine: In mezzo mar siede un paese guasto che s’appella Creta, sotto ‘l cui rege fu già il mondo casto. Una montagna v’è che già fu lieta d’acqua e di fronde, che si chiamò Ida: or è diserta come cosa vieta. Rea la scelse già per cuna fida del suo figliuolo, e per celarlo meglio, quando piangea, vi facea far le grida. Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, che tien volte le spalle inver Damiata e Roma guarda come suo speglio. La sua testa è di fino oro formata, e puro argento son le braccia e il petto, poi è di rame infino alla forcata; da indi in giuso è tutto ferro eletto, salvo che ‘l destro piede è terra cotta; e sta ‘n su quel più che ‘n su l’altro eretto. Ciascuna parte, fuor che l’oro, è rotta d’una fessura che lagrime goccia, le quali, accolte, foran quella grotta. Lor corso in questa valle si diroccia: fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; poi sen van giù per questa stretta doccia infin là ove più non si dismonta: fanno Cocito; e qual sia quello stagno, tu lo vedrai; però qui non si conta.

Dunque: In mezzo al Mar Mediterraneo giace un paese desolato, in rovina, che è l’isola di Creta (eppure, questo paese guasto fa pensare tanto all’umile Italia, in declino e in rovina, nel cuore del Mediterraneo e, tuttora, notevole metafora…); sotto Saturno, mitico re di Creta, il mondo era puro e incorrotto (era la mitologica età dell’oro, una sorta di realizzato paradiso terrestre) e gli uomini vivevano felici e nell’innocenza, non conoscevano il peccato e la malizia. Un monte chiamato Ida, nel centro dell’isola, fu una volta reso lieto da alberi e corsi d’acqua, ma ora è spopolato e abbandonato come una cosa antica, passata di moda. Rea, o Cibele, moglie di Saturno e madre di Giove, Nettuno e Plutone scelse questo monte come culla sicura per il figlio Giove e, per nascondere i suoi vagiti, faceva fare ai fedeli Coribanti rumori e suoni di ogni genere (anche con canti) per impedire che si sentisse, appunto, il pianto del piccolo Giove.

Dentro il monte Ida sta ben dritta la statua colossale di un Grande Vecchio, che ha le spalle rivolte verso l’Egitto, verso Oriente, e guarda verso Roma (cioè verso l’Occidente, verso la Monarchia, l’Impero e il Papato che hanno la loro sede lì) come vi si specchiasse (come dire che l’unica salvezza per l’umanità consiste solo nella giusta collaborazione tra Imperatore e Papa). Tutto quel che segue è sempre più metaforico e anzi allegorico: la testa del veglio è costituita di oro puro (l’età dell’oro dell’umanità felice e incorrotta nel suo paradiso terrestre), mentre le braccia e il petto sono d’argento (l’età d’argento, in cui l’uomo, dopo il peccato originale, è già decaduto e ormai avviato verso il progressivo decadimento dal primitivo splendore e dalla originaria innocenza); fino all’inforcatura dove si dividono le due gambe è fatto di rame (l’età del rame e, dunque, l’umanità ancora in progressiva e inarrestabile decadenza); quindi, da lì fino ad andare più giù è fatto tutto di ferro puro, scelto (la quarta età del ferro) tranne il piede destro che è fatto di argilla (l’età dell’argilla, e cioè peggio che peggio in termini di peccato, male, corruzione, vizi, miserie umane e quant’altro, con il papato-piede-d’argilla così corrotto) e sta appoggiato più sul piede d’argilla (sul Papato) che non su quello di ferro (l’Impero). Fa sapere il Sapegno che gli anti- chi commentatori vedevano nei due piedi i simboli delle due autorità: in quello di ferro, l’impero (su cui la statua meno poggia, per indicare la diminuzione del suo prestigio); in quello di terracotta, il potere spirituale corrotto e giunto all’estremo della sua decadenza. Dunque, il Veglio, spiega ancora l’autorevole commentatore, rappresenta la storia dell’umanità decaduta dall’antica innocenza e dal primitivo splendore; volge le spalle all’oriente, donde mosse i primi passi la civiltà, e appunta lo sguardo a Roma centro della Monarchia e della Chiesa. In merito a questo mito del Veglio, la novità dell’invenzione dantesca è costituita dalle lagrime che, stillando dalla fessura della statua, scendono nel profondo della terra a formare i fiumi infernali: nell’inferno si accoglie in tal modo tutto il male e il dolore del mondo. E, infatti, Virgilio così prosegue la sua spiegazione in merito al veglio: Ciascuna parte, fuor che l’oro, è rotta d’una fessura che lagrime goccia, le quali, accolte, foran quella grotta, quella roccia, parete del monte. Il fiume di lacrime che si forma è metafora della decadenza dell’umanità e del dolore del mondo e soltanto l’età dell’oro si salva (fuor che l’oro) perché, prima della caduta, gli uomini erano felici e vivevano nell’innocenza. Il corso delle lacrime – spiega Virgilio – scende in basso di roccia in roccia fino alle parti più profonde dell’abisso infernale, fino al centro della Terra dove sta Lucifero e formano (fanno) i fiumi Acheronte, Stige, Flegetonte e il Cocito, il fiume ghiacciato, dove, appunto c’è il dominio dell’angelo decaduto (causa di tutto il Male e di tutta la Corruzione del genere umano) e non si può andare oltre perché si giunge al punto terminale dell’Inferno; ma cosa sia questo stagno ghiacciato (la ghiaccia del Cocito) lo si vedrà a suo tempo: adesso non è il momento di parlarne.

Dante vuole, quindi, che Virgilio gli sciolga un dubbio: se il fiumicello, o ruscello (rigagno), ha la sua origine dal nostro mondo, perché ci appare solo in questo lembo, margine, orlo della selva, tra secondo e terzo girone? Risposta: Tu sai che ‘l luogo è tondo, e tutto che tu sie venuto molto pur a sinistra, giù calando al fondo, non se’ ancor per tutto il cerchio volto: per che, se cosa n’apparisce nova, non de’ addur meraviglia al tuo volto: Tu sai che l’Inferno è circolare e, sebbene tu hai proceduto sempre da sinistra, scendendo verso il basso, non hai ancora percorso tutta la circonferenza del cerchio, non hai fatto ancora il giro intero; per questo, se una cosa ci appare del tutto nuova, strana, mai vista prima, non devi mostrarti meravigliato (proprio per questo Dante non aveva ancora visto il Flegetonte).

Dante prosegue nella sua indagine da buon inviato speciale (inviato da Dio…) che deve raccogliere più notizie possibile per farle poi conoscere e renderle di pubblico dominio: dove si trovano i fiumi Flegetonte e Lete (il fiume dell’oblio)? Perché dell’un taci, non vuoi parlare (in quanto se ne parlerà nel Purgatorio nel canto XXVIII) ma dell’altro affermi che nasce dalle lacrime del mondo (e l’altro di’ che si fa d’esta piova, di lacrime)?

Virgilio è contento delle curiose e interessanti domande che Dante gli pone: In tutte tue question certo mi piaci, però ‘l bollor dell’acqua rossa avrebbe dovuto sciogliere il tuo dubbio sul Flegetonte (che in greco significa ardente, infuocato); quanto al Lete, lo vedrai, non in questa fossa infernale, ma nel Paradiso Terrestre, in cima al Purgatorio: ma là dove vanno l’anime a lavarsi quando la colpa pentuta è rimossa: dove le anime pentite del loro peccato prima di morire, si redimono in quanto la loro colpa viene cancellata, annullata dopo i tormenti scontati in Purgatorio.

Ma basta parlare, conclude Virgilio: Omai è tempo da scostarsi dal bosco; fa che di retro a me vegne: li margini fan via, che non son arsi, e sopra loro ogni vapor si spegne. Ormai è giunto il momento di allontanarsi dalla selva dei suicidi e di procedere lungo i margini, gli argini del ruscello che non sono arsi dalla pioggia di fuoco, perché ogni fiamma su di loro si spegne e, così, ci indicano il percorso, la strada da seguire. Per fare altri incontri e conoscere chi, nel terzo girone, è punito tra i sodomiti, i violenti contro natura.